ЯН БОГОСТ. Видеоигры — это бардак[1]

Ниже следует текст моего вступительного доклада на конференции Ассоциации исследований цифровых игр (DiGRA[2]), которая прошла в Аксбридже (Великобритания) 1–4 сентября 2009. Текст довольно точно соответствует моему выступлению на конференции. В нескольких местах, где нужно было раскрыть контекст или дать комментарий, я добавил разъяснения в квадратных скобках.

Очень многие исследования видеоигр были отмечены одним-единственным вопросом: «Что такое игра?»

С некоторых пор наше сообщество стало считать его чем-то вроде проклятия или порчи — этот формальный вопрос отвлекал и, вероятно, до сих пор отвлекает наше внимание от более важных проблем смысла, рецепции и использования игр.

Сегодня я хотел бы вернуться к нему, чтобы напомнить, чем он на самом деле является: это не стратегический, риторический или политический вопрос, по крайней мере не в первую очередь. Скорее это вопрос онтологический. Это метафизическая проблема, а не проблема построения дисциплины. Наверное, пора бы воспринимать этот вопрос именно так.

Давайте кратко рассмотрим несколько ключевых моментов в истории нашей дисциплины, прежде чем говорить непосредственно о проблеме онтологии.

Когда-то наше коллективное воображение занимал (и тревожил) следующий вопрос:

Игра — это система правил или разновидность нарратива?

Нам так нравился этот вопрос, что мы даже придумали ему название:

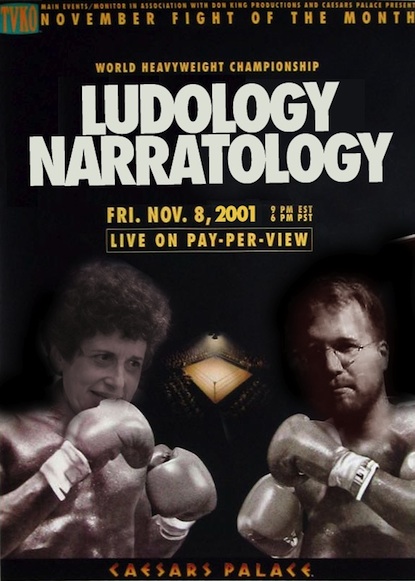

Людология vs. нарратология

Как и многие из вас, я сделал ряд наблюдений на эту тему. Прежде всего мы должны помнить, что эти термины выбирал не кто-нибудь, а так называемые людологи, причем с изрядным воодушевлением.

Для начала: что за слово! Людология[3]. Его латинский блеск придает некоторую серьезность профессиональному (отчего это занятие выглядит еще более недостойным) изучению видеоигр. Кроме того, это слово исторически обосновано — тем, что Хейзинга и Кайуа употребляли понятие ludus. Такое слово хорошо смотрелось бы в дипломе или на визитной карточке.

Шесть лет назад, на самой первой конференции DiGRA, Гонсало Фраска (Gonzalo Frasca) пытался напомнить, что эти два понятия никогда не должны были противостоять друг другу в том смысле, который предполагается звучным ярлыком в духе Лас-Вегаса, — «людология vs. нарратология». Да мы и сами могли понять это из доклада Фраски на конференции «Цифровое искусство и культура» (DAC[4]) в 1998 году — «Людология против нарратологии»[5]. Если сравнить людологию с Литтл Маком, то нарратология была для нее не столько Пистоном Хондой, сколько Доком Льюисом — тот ехал на велосипеде перед хилым и недоразвитым героем, которым были исследования игр (game studies), и подзадоривал его[6].

Как справедливо заметил Фраска, игры были в положении аутсайдера: «Традиционные игры[7] всегда обладали меньшим академическим статусом, чем другие объекты, например нарратив»[8]. Проект людологии не предполагал боя тяжеловесов — она должна была учиться у нарратологии, видеть в ней образец того, как объекты исследования легитимируются, а само исследование обретает зрелость. Для изучения нарратива развилась нарратология, и точно так же должно было развиться что-то новое для изучения игр.

Проблема в том, что этот ход был хитростью. Фраска утверждал, что «термин нарратология нужно было изобрести, чтобы объединить работы исследователей из разных дисциплин, которые занимались нарративом»[9]. Предполагалось, что людология будет тем же самым для игр. Это должно было исправить «главную проблему» в исследованиях игр, которая, согласно Фраске, заключалась в следующем: «недостаток четких определений и теорий; скорее функциональный, чем формальный подход; разобщенность разных дисциплин»[10].

Но Фраска неправильно понимает, что такое нарратология. Этот термин никогда не объединял исследователей из разных дисциплин; на самом деле нарратология остается очень специфическим структуралистским подходом к изучению нарратива — не историй, заметьте, а разницы между историями и тем, как они рассказываются. Лучше бы Фраска сказал, что «традиционные игры всегда имели меньший академический статус, чем другие объекты, например морские гребешки». Такое утверждение произвело бы меньшую путаницу.

Впрочем, сдвиг «нарратологической» рамки скрывал реальное положение дел: шаг от функционального к формальному подходу в изучении игр. В этом смысле уже в заголовке статьи Фраски — «Людология встречается с нарратологией» — появляется первый намек на туман, который был пущен в наши коллективные глаза: такая «встреча» вовсе не должна была казаться удивительной. Идея встречи одного формального метода с другим больше напоминает превращение адвоката в законодателя, чем мима — в уролога. Искусно подобранные слова так перекраивают дискурс, что возникает конфликт, в котором невозможно проиграть. Это как сцена в «Братьях Блюз»[11], когда Элвуд в Кантри-бункере Боба спрашивает барменшу Клэр: «Какую музыку у вас обычно играют?» А она весело отвечает: «О, и ту, и эту. Кантри и вестерн».

Я говорю об этом так подробно, чтобы привлечь внимание к истинным целям, стоящим за так называемым спором нарратологии и людологии. Одну разновидность формализма стравили с другой и получили предсказуемый вывод: формальный подход побеждает. По правде говоря, даже без разницы, какой именно, ведь их исходные положения так похожи. Могло показаться, что вопрос о людологии/нарратологии выглядел так:

Игра является системой правил или разновидностью повествования?

Но на самом деле он означал скорее следующее:

Является ли игра системой правил, подобно тому как история (story) представляет собой повествовательную систему?

Противопоставление снято, и ответ ясен (да). Давид может опустить пращу и побросать камни обратно в ручей. Эта первая онтология игр на самом деле является риторикой, а вовсе не онтологией. Она напоминает мне то, как Жижек сравнил войну в Ираке с анекдотом Фрейда про чайник[12].

Итак, первый подход к онтологии видеоигр предполагает, что это онтология форм, то есть область, изучающая структуры и системы, на которых всецело основаны игры: их жанры или типы в общем и конкретные примеры в частности.

Как заметили Эспен Орсет (Espen Aarseth), Майкл Матеас (Michael Mateas) и другие, более подходящим обозначением для угла «нарратологии» было бы что-то вроде «нарративизма». Орсет описывает нарративизм как «представление о том, что все есть история (story) и что рассказывание историй является нашим главным, возможно, единственным режимом понимания, перспективой, в которой мы познаем мир»[13]. Нарратология — формальный метод анализа, который реально существующие критики используют для изучения реальных повествовательных систем и артефактов. Нарративизм — идеология, которая никогда не применяется, но, как все идеологии, просто находится в тени и определяет все решения — а интерпеллированные[14] ею субъекты даже не подозревают об этом.

Другой подход, возникший одновременно с развитием людологии, но выходящий за ее границы, всегда признавал, что игры, по-видимому, имеют много общего с повествованием (storytelling). Фраска начинает свою раннюю работу по людологии с перечисления «многих элементов», общих для игр и историй, включая «персонажей, цепочки действий, концовки, сеттинги»[15]. В том же году, когда студия 3D Realms начала разработку игры Duke Nukem Forever [2011], Орсет написал: «Утверждать, что нет разницы между играми и нарративами, — значит игнорировать существенные характеристики обеих категорий. …Различие не слишком четкое, и между ними имеется значительное пересечение»[16].

Наиболее примечательное развитие эта идея получила у Йеспера Юула (Jesper Juul[17]), который отказывается от людологии, как от чайника, взятого взаймы, и утверждает, что игры состоят и из правил, и из художественного вымысла. Это важный шаг: отказ и от нарратологии (формализма), и от нарративизма (идеологии) и выбор более прагматического подхода. В работе «Наполовину реальное» Юул пишет: «…видеоигры одновременно являются двумя довольно разными вещами: видеоигры реальны, так как содержат реальные правила, с которыми игроки на самом деле взаимодействуют, так как выигрыш или проигрыш — реальное событие. Однако, когда к выигрышу приводит убийство дракона, это не реальный дракон, а вымышленный. Следовательно, играть в видеоигру — значит взаимодействовать с реальными правилами и в то же время воображать вымышленный мир. Игра является и набором правил, и вымышленным миром»[18].

Здесь сделаны два хода. Во-первых, по-новому схвачена идея синкретизма, которую упоминали Фраска, Орсет и другие, но никто всерьез не развивал. Игры, утверждает Юул, могут содержать и игровое (ludic), и вымышленное, не жертвуя ни своей системной, ни художественной сторонами.

Во-вторых, возникает намек на иерархию. С точки зрения Орсета и Фраски, в играх существуют наррация, персонажи и другие повествовательные элементы, но все-таки в их основе лежит нечто формальное — система правил. Если, как говорит Орсет, убрать из игры все, то «останутся правила». Для Юула в этом вопросе есть дополнительные тонкости, но тем не менее мы видим, как на горизонте вырисовывается онтологический порядок клевания[19].

И слегка агрессивная позиция Орсета в отношении нарративизма, и более нейтральный синкретический взгляд Юула на правила и вымышленные миры сводятся к одной и той же мысли:

Чем бы игра ни была, одна ее часть более реальна, чем другая.

Здесь мы видим новый поворот в онтологии игр — поворот, о котором, кажется, никто не говорит: конфликт идеализма и реализма[20]. Можно найти определенное удовольствие в том факте, что в метафизике эта проблема существовала тысячи лет и что тем не менее над ней до сих пор многие ломают голову. Вопрос в следующем: природа реальности основана на идеях в наших головах или существует отдельно и независимо от знания и сознания?

В этом случае Орсет и Юул, двигаясь против течения современной мысли, неявным образом занимают в отношении игр реалистическую позицию, которая, однако, проблематична. Речь идет не об автономии, а о том, что философ Ли Брейвер (Lee Braver) называет корреспондентностью (correspondence[21]): истина подразумевает некое соответствие между мыслью и реальными вещами. В позициях как Юула, так и Орсета обнаруживается иерархическое различие: формальные структуры правил реальны, а вымысел, истории, восприятие этих правил и тому подобное — побочные продукты, возникающие в акте игры и в разуме игроков.

Обнаруживаются здесь и отголоски кантовского трансцендентализма. Конечно, разум загрязняет восприятие реальности, но в этом нет ничего страшного: знание мира отражает не вещи-в-себе, а соответствие между нашими восприятиями и принципами, уже содержащимися в разуме. Мы могли бы прочитать позиции Орсета и Юула двояко: либо как простую корреспондентную теорию реализма, либо как трансцендентальный идеализм, для которого вещи подобные историям (stories), получаются в результате разумного восприятия уже существующей идеи правил. В любом случае выходит, что есть части игр более фундаментальные, чем другие, и есть части, которые являются всего лишь эпифеноменами субъектов.

Мы видим, что похожие принципы действуют в литературе по геймдизайну. Ханике, Леблан и Зубек (Hunicke, LeBlanc, Zubek) предлагают концепцию геймдизайна, которая включает механики, динамики и эстетики[22] (сокращенно МДЭ[23]). «Эстетики», или опыт игры, — результат взаимодействия игрока с «динамиками», а те, в свою очередь, рождаются из эмерджентного поведения механик (или правил), которые сконструированы геймдизайнером. Здесь мы обнаруживаем то же странное слияние корреспондентности и трансцендентности: реальность игры сконструирована восприятием игрока, но этот конструкт имеет и более фундаментальное основание — на глубинном уровне он связан с механикой.

Отступление: в рамках другой концепции, о которой мы услышим завтра [на конференции] Майкл Матеас и Ной Водрип-Фруин (Michael Mateas, Noah Wardrip-Fruin) развивают понятие, принадлежащее более высокому порядку, чем механики. Они говорят об «операциональных логиках», которые я бы в целом охарактеризовал как структуры, запускающие определенные механики.

Так или иначе, давайте сформулируем второй подход к онтологии видеоигр: утверждается, что игры существуют на множестве уровней, но что одни реальнее других. По крайней мере некоторые из этих уровней — ментальные конструкции, в то время как другие являются материальным основанием. Игры реальны на своих формальных уровнях, но такая реальность скорее трансцендентальна, чем действительно реальна.

Недавно Юул бросил другой вызов науке об играх в ее нынешнем виде. Старая проблема людологии и нарратологии ушла в прошлое, утверждает он, и на ее месте мы видим новую — проблему игры/игрока. Проще говоря, спрашивает Юул, что должно быть объектом изучения — игроки или игры? Альтернатива довольно простая: при игроцентричном подходе утверждается, что действия игрока определяет геймплей, а для подхода, в центре которого находится игрок, все происходящее в геймплее определяется игроком.

Наблюдение Юула заставляет обратить внимание на развитие социальных наук: появились исследования, посвященные социальным практикам людей, играющих в игры, например различиям между тем, как играет американец у себя в комнате и кореец — в игровом клубе. Поскольку такого рода исследования сосредоточены больше на игроках, чем на играх, они хорошо объясняют мультиплеерный опыт, например ММО-игр. С загадкой игры/игрока можно также связать и более редкие подходы к играм — с точки зрения политической экономии и идеологии. В частности, я имею в виду работы Алекса Гэллоуэя[24] (Alexander R. Galloway) и Маккензи Уорка[25] (McKenzie Wark).

Что касается Юула, он говорит, что возможны две позиции по этому вопросу: одна «сегрегирующая» («игры — структуры, отдельные от игроков»), а другая «интегрирующая» («игры выбираются и поддерживаются игроками»). В игру, скажем так, вступают другие, самые разнообразные факторы, которые в рамках более ранних формальных или нарративных подходов не принимались бы во внимание. Юул приводит несколько примеров: от очаровательной и грустной анимированной истории про общение игрока со своей умирающий матерью через игру Animal Crossing [2001][26] до выбора того, какую игровую консоль можно купить и какие игры под нее доступны. Можно еще вспомнить теорию игрового пространства, принадлежащую Майклу Нитше (Michael Nitsche)[27], согласно которой пространство игры (диван, ковер, подставка для телевизора и так далее) играет роль не менее, а то и более важную, чем отрисованное на экране внутриигровое пространство.

Судя по немного уничижительному и исторически нагруженному слову «сегрегирующий», я думаю, Юул хочет сказать, что в играх лучше видеть слияние игроков и игр. В его рассуждении сложно не заметить неявный ход: игры на самом деле всего лишь безвольные оболочки, которые, может быть, и существуют, но в какой-то ущербной форме — пока игроки не наполнят и не активируют их.

Давайте сформулируем третий подход к онтологии видеоигр: предполагается, что игры существуют, когда игроки оккупируют их и дают им жизнь, перераспределяя формальные характеристики согласно своим конкретным, личным и игровым, контекстам.

Я считаю, что этот ход является довольно прямолинейной адаптацией метафизики, порожденной коперниканским переворотом Канта, согласно которой вещи существуют преимущественно или исключительно для людей и согласно которой вещи может быть и существуют, но представлять их отдельно от того, как они мыслятся, было бы непоследовательно. Идея контекста, диссеминации и вариативности приобретает большое значение для игровых сообществ, такое же, какое они приобрели для исследований культуры за последние несколько десятилетий.

И завершающее наблюдение на тему онтологии видеоигр, которым я хотел бы поделиться, относится к моей собственной недавней работе в рамках исследований платформ[28], выполненной совместно с Ником Монтфортом (Nick Montfort). Ирония заключается в том, что в исследованиях цифровых игр (именно такое название эта конференция и организация сами для себя выбрали) все «цифровое» удивительным образом исключено из обсуждения. Например, людология всегда гордилась тем, что изучает игры «в целом». То же самое определенно касается ряда популярных теорий геймдизайна, включая работы Кэти Сален и Эрика Циммермана[29] (Katie Salen, Eric Zimmerman), а также Трейси Фуллертон[30] (Tracy Fullerton).

Мы с Монтфортом собирались показать специфику видеоигр как компьютерных артефактов: чтобы их понимать, нужно хотя бы отчасти разбираться в архитектуре компьютера. Строго говоря, каждая видеоигра — определенный софт, созданный и запущенный на определенном харде в определенный момент времени. Различные хардверные и софтверные системы, вместе и по отдельности, находятся во взаимодействии: с одной стороны, становятся источниками влияния и вдохновения, с другой — порождают конвенции и жанры. Мы надеялись, что этот подход сможет дополнить социальные, критические, материальные и политико-экономические регистры, в которых изучаются игры и другие цифровые артефакты. Короче говоря, мы предполагали, что главная, возможно, даже основополагающая особенность компьютерных медиа заключается в напряжении между хардверным и софтверным дизайном.

В предисловии к книге «Наперегонки с лучом»[31], представляющей собой исследование платформы Atari VCS[32], мы с Ником предложили модель для изучения компьютерного творчества в целом. Мы утверждаем, что оно может изучаться в нескольких различных аспектах — и выделили пять:

Рецепция и операция: этот аспект связан с пользовательским опытом. Здесь можно выделить такие подходы, как рецептивная эстетика, психоанализ и исследования медиаэффектов.

Интерфейс: отношения пользователя с видимой, функциональной частью компьютерной системы. Этот аспект включает такую дисциплину, как человеко-компьютерное взаимодействие[33]; искусствоведческий, визуальный и кинематографический подходы к возникновению игр; методы, оперирующие понятиями наподобие ремедиации (введено Джеем Болтером и Ричардом Грусиным[34] (Jay Bolter, Richard Grusin)).

Форма и функция: аспект, касающийся операции и поведения программы. Он включает различные подходы к изучению программных операций. Кстати, здесь одновременно применимы и людология, и нарратология.

Код: то, как продукт программируется и понимается программистами. Сюда относятся исследования программного обеспечения и эстетики кода, а также программная инженерия и другие области информатики, позволяющие понять, как работает и конструируется код.

Платформа: уровень абстракции за кодом. Если исследования кода являются для новых медиа аналогом программной инженерии и компьютерного программирования, тогда исследования платформ — это их версия вычислительных систем и компьютерной архитектуры.

Мы думаем, что эффективное исследование новых медиа должно, как правило, включать несколько уровней из этой модели. Но, прямо скажем, уровень платформы мы считаем как многообещающим, так и недостаточно исследованным аспектом изучения новых медиа.

Мы с Ником взяли эти пять уровней и погрузили их в питательный бульон культуры и контекста, предположив, что каждый из них находится в сложных отношениях с человеческой культурой и опытом. Например, многие из наших рассуждений о проектировании оборудования для Atari затрагивают контекст деловых и социальных практик в IT времен 1970-х. Аналогичным образом одним из важных аспектов анализа конкретных игр оказываются контекст и культура работы и творчества, в том числе то, как разработчики игр Adventure [1979] и Pitfall! [1982][35] балансировали между выразительностью, культурным влиянием и физическими ограничениями самой платформы.

Против этой модели есть одно возможное возражение, которое мы слышали не раз. Некоторые называют его технологическим детерминизмом, но точнее было бы вместо этого обвинить нас в научном натурализме. С точки зрения натуралистов, мир сводится к наборам все более фундаментальных, все более мелких объектов и частей объектов, а по-настоящему реальное сводится к самому фундаментальному. За объектами следуют их части, за частями — элементы, за элементами — атомы, за атомами — протоны, а за адронами — кварки и так далее. Наука стремится добраться до самого дна вещей и продолжит копать, пока не достигнет его.

Но мы своей моделью не хотим доказать, что платформы фундаментальнее игр, что пристальное изучение харда, вплоть до металла, вызовет лавину точных объяснений для всех существующих игр. Скорее мы хотим сказать, что платформы — неоспоримая часть игр. Притворяться, что это не так, равно в лучшем случае наивности, а в худшем — полнейшему безумию.

И исходя из этой перспективы, я хотел бы выделить четвертый подход к онтологии игр. Он включает в себя все остальные и дает на них ответ, который, надеюсь, будет полезен и приемлем для всех нас.

Чтобы перейти к нему, необходимо сделать краткий обзор современной метафизики.

В последние годы небольшая, но все более заметная группа философов выстраивает критику посткантианской традиции онтологического антиреализма. В связи с этим мне интересны два хода: первый — это отказ от идеализма и утверждение реализма, второй — экспансия вопроса о бытии по ту сторону человеческого.

Начнем с широко распространенного взгляда, сопровождающего нас на протяжении последнего столетия и восходящего к трансцендентальному идеализму Канта. Бытие, согласно этой позиции, существует только для субъектов. У Беркли это выражается в форме субъективного идеализма, то есть в идее, что объекты — лишь пучки чувственных данных в разуме воспринимающего. У Гегеля это приобретает форму абсолютного идеализма: лучше всего мир можно охарактеризовать так, как он предстает осознающему себя разуму. У Хайдеггера объекты находятся за пределами человеческого сознания, но их бытие существует только в человеческом понимании. У Деррида вещи никогда не представлены нам полностью, а только без конца различают (differ) и откладывают (defer) свой доступ к индивидам в определенных контекстах[36]. Лингвистический поворот в философии середины XX века сохранил первенство сознания, введенное феноменологией, но перенес его самомнение в сферу языка.

Все эти подходы рассматривают бытие как проблему доступа, и при том человеческого доступа. Квентин Мейясу (Quentin Meillassoux) создал термин корреляционизм, чтобы описать точку зрения, предполагающую, что бытие существует исключительно в виде своего рода соотношения между разумом и миром. Если для некоторых корреляционистов вещи могут существовать, то, по мнению Мейясу, они это делают только для-нас. Его главный пример, приведенный в книге «После конечности» (2006), заключается в следующем: корреляционист не может принять утверждение типа «Событие Y произошло за x лет до появления человека».

«Нет — он просто добавит (возможно, только про себя, но все же добавит) что-то вроде небольшой присказки, которую всегда будет осторожно ставить в конец фразы: событие Y произошло за x лет до появления человека — для человека (или даже для ученого-человека)»[37].

В то время как понятие может быть интеллигибельным, становится оно таковым только посредством когнитивного процесса, вновь запечатленного (re-imprinted) в прошлом человека. С точки зрения корреляционистов, и люди, и мир неразрывно связаны между собой и никогда не существуют друг без друга. Здесь мы находим нечто похожее на предпринятую Бруно Латуром критику проекта Модерна[38], стремившегося разделить мир на две равные части, человека и природу. Если человеческой культуре позволено быть разнообразной и сложной, то природному или материальному миру разрешено быть лишь единственным в своем роде.

Размахивая флагом «спекулятивного реализма», Мейясу и еще некоторое число мыслителей попытались отвергнуть корреляционизм и снова признать многогранную сложность бытия, а также освободить бытие от исключительно человеческого взгляда, возвращаясь ко всем вещам, включая человека. Реальность переутверждается, и людям позволено жить внутри нее бок о бок с морскими ежами, кудзу, тако, квазарами и катушками Тесла.

Существует множество подходов к этой проблеме, но мой любимый и наиболее, с моей точки зрения, полезный для прояснения онтологии игр — это подход Грэма Хармана (Graham Harman). Отталкиваясь от хайдеггеровского анализа орудий, Харман выстраивает то, что он называет «объектно-ориентированной философией»[39].

Очень кратко: Хайдеггер предполагает, что невозможно познать вещи как они есть. Скорее они соотнесены с целями — обстоятельство, которое делает разговор о молоте или тако как о предметах (objects) проблематичным; такие вещи становятся подручны (ready-to-hand, или zuhanden) при контекстуализации. Хайдеггер также утверждает, что вещи наиболее заметны, когда перестают скрываться в данных контекстах. Он называет такое состояние наличным (presence-at-hand, или vorhanden). Его любимый пример — это молоток, который делает возможным забивание гвоздей, то есть нечто, что мы не замечаем в погоне за бо́льшим проектом, скажем, строительством дома, пока инструмент не ломается и не становится непригодным.

Харман утверждает, что данное «инструмент-бытие» (tool-being) истинно для всех вещей, а не только для Dasein: молоток, человек, хайку и хот-дог уже подручны и наличны. Он предполагает, что предметы определяются не просто через «использование человеком», но через применение вообще, включая все отношения между предметами. Здесь мы также находим ответ научному натурализму: бытие вещей равнозначно вне зависимости от их размера, протяженности или устройства.

Еще многое можно сказать по этому поводу, но прямо сейчас на это нет времени. Можно заметить сходства с другими традициями, более близкими нашим общим дисциплинам, например, понятием событий (occasions) Уайтхеда в философии процесса (process philosophy) или латуровским понятием акторов в акторно-сетевой теории. Но, вероятно, самый простой способ резюмировать позицию Хармана — это процитировать неформальное дополнение, которое он предложил к понятию реализма Ли Брейвера (Lee Braver): «Отношение человек/мир — это лишь особый случай отношения двух любых сущностей»[40]. Я бы пояснил, что «особый» в данном случае означает частный, а не исключительный.

Необходимо сделать еще один заплыв, прежде чем обсохнуть после нашего освежающего погружения в бассейн метафизики, и он проходит через адаптацию Леви Брайантом (Levi Bryant) хармановской объектно-ориентированной философии к тому, что ранее называлось плоской онтологией (flat ontology). Впервые этот термин появился в работе Мануэля де Ланды (Manuel DeLanda), который использовал его, чтобы сослаться на онтологию, включающую в себя исключительно индивиды (а не роды или виды). Брайант применяет эту фразу немного по-другому: плоская онтология признает за всеми вещами одинаковый онтологический статус. И более того, поскольку для Латура «объекты» могут означать телесные или нетелесные сущности (включая интенциональные объекты), то кварки, Гарри Поттер, программные речи, односолодовый виски, Land Rover’ы, плод личи, любовные интриги, разыменованные указатели, Славой Жижек, бозоны, садоводы, Мозамбик, Super Mario Bros. [1985] — все это в кассу. Если вам трудно назвать эти вещи «объектами», вы можете с тем же успехом заменить это слово моим термином «единица».

Вернемся, наконец, к играм. У всех трактовок онтологии видеоигр, которыми я поделился с вами, можно обнаружить одну общую черту: они утверждают или подразумевают онтологическую иерархию объектов видеоигры. Иногда эта иерархия является примером сциентизма, как в случае с (неправильным) прочтением уровней новых медиа или отношением между операциональной логикой, механикой, динамикой и эстетикой. Иногда иерархия представляет одно из разграничений антиреализма — природа/мир — как в случае воображаемых миров и реальных правил у Юула или как в случае использования игр игроками и игр самих по себе.

Если мы примем предложение Хармана и Брайанта выровнять онтологическое поле так, чтобы все вещи существовали на равных основаниях, то в результате получим плоскость неупорядоченных различий, в которых все аспекты существования игры имеют одинаковые шансы быть значимыми. Вопрос, который мы можем задать далее, для конкретной игры и в конкретных обстоятельствах, — какие единицы будут значимыми? Такого рода стратегия освобождает нас от поисков оснований, на которых игровые объекты остаются неоспоримыми, предохраняет от недальновидного эссенциализма в отношении «железа» или человеческого опыта (или чего-то между ними) и заставляет нас задавать более специфические вопросы о конкретных аналитических ситуациях. Более не следует довольствоваться поиском единственного ответа на вопрос: «Что есть игра?»

Это не просто призыв ко всем ладить друг с другом, но обращение к неотчетливому делезианскому плану имманенции[41] или ассамбляжу. Это не магическая или бесполезная теория. Это практический способ мыслить существование игр.

Приведем пример. Учитывая эзотерический характер некоторых моих утверждений, я полагаю, что лучше было бы выбрать широко известную игру, чью значимость и качество каждый сможет сразу оценить:

Что такое E.T. [1982][42] от Atari VCS? Есть много вариантов ответа.

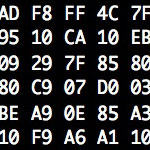

|

E.T. — это 8 килобайт, состоящих из 6502 кодов операций и операндов[43], которые вы можете увидеть на шестнадцатиричном дампе[44] ПЗУ[45] [в презентации я целиком продемонстрировал шестнадцатиричный дамп]. Каждое значение соответствует команде процессора, некоторые из которых также принимают операнды. Например, шестнадцатиричное $69 представляет собой код операции сложения. |

|

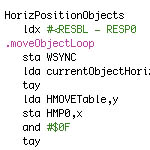

Ассемблированный код в ПЗУ на самом деле всего лишь переформатированная версия ассемблерного кода[46] игры, и E.T. также является ее исходным кодом, последовательностью понятных (или чуть более понятных) человеку обозначений для машинных кодов операций, которые запускают игру. |

|

E.T. — это поток радиочастотных модуляций, складывающийся из пользовательского ввода и процесса исполнения программы, видоизменяющих данные в реестрах памяти звукового и графического чипа, называемого TIA[47], который в свою очередь превращает исполняемую программу в радиочастоты и работает в сочетании с электронным лучом и динамиком телевизора. |

|

E.T. — это маска ПЗУ[48], интегральная схема, на которой память (в данном случае 8-килобайтная) вмонтирована в вытравленную плату. Устанавливать фотомаску для ПЗУ этого типа было дорого, зато дешево ее производить в больших количествах. Определенно, серийное производство — это одна из главных особенностей видеоигры E.T. |

|

E.T. — это картридж из формованного пластика, украшенный наклейкой офсетной печати. |

|

E.T. — это потребительский товар, розничный продукт, упакованный вместе с распечатанной инструкцией в картонную коробку, который затем вешается на крючок или ставится на полку. |

|

E.T. — это система правил или механик, которые производят определенный опыт, соответствующий в некоторой степени истории о вымышленном инопланетном ботанике, по имени E.T., находящемся в затруднительном положении на Земле. Группа детей пытается защитить его от ксенофобского любопытства правительства и насилия науки. |

|

E.T. — это опыт, который игроки могут испытать как в одиночку, так и вместе, например, собравшись с семьей у телевизора. |

|

E.T. — это единица интеллектуальной собственности, которая может находиться во владении, которую можно защищать, лицензировать, продавать и на которую можно посягать. |

|

E.T. — это коллекционный, распроданный и «редкий» предмет, который можно обменивать или выставлять напоказ. |

|

E.T. — символ, который отражает положение дел во время кризиса 1983 года[49]. В этом смысле «E.T.» — это не просто вымышленный инопланетный ботаник, а знак полного провала, «худшей игры всех времен». Он отсылает к знаменитому захоронению игр на свалке Аламогордо, к техническим ограничениям и целой культуре жадности, которые стали причиной этого, к слишком поспешному поиску козла отпущения впоследствии. Другими словами, «E.T.» — это «Ватерлоо» для Atari. |

Все эти единицы бытия существуют одновременно, но все же независимо друг от друга. Среди них нет единственной «реальной» E.T., будь то структура, характеристика, события в нарративе, код, который генерирует игру, или что-то между ними. Латур называет это ирредукцией (irreduction): «ничего не может быть редуцировано до чего-то другого», даже если определенные аспекты вещи могли бы считаться трансформируемыми во что-то еще.

[На самом деле есть работы, авторы которых рассматривают игру с точки зрения множества этих подходов, среди них Т. Л. Тейлор[50] (T. L. Taylor), пишущий об EverQuest [1999][51], Сет Гиддингс[52] (Seth Giddings), исследующий технокультуру, Барт Саймон (Bart Simon), работающий с Wii[53]. Моей целью было сделать не социальные/политические, а онтологические заявления, разъяснение которых в дальнейшем потребует разрыва с акторно-сетевой теорией. Подробнее об этом — в моем докладе на конференции «2008 Philosophy of Computer Games» и на предстоящей в ноябре 2009 года «Society for Literature, Science, and the Arts»[54].]

Латур разбирает процесс трансформации через понятие сети, включающей в себя акторов (они могут быть человеческими или нечеловеческими), поведение которых представляет собой вхождение в отношения и выхождение из них. Мой концепт единичной операции (unit operation) предлагает другую модель, где бытие единицы складывается из набора других единиц (опять же человеческих и нечеловеческих) независимо от размера подобно принципу счета-за-одно (count-as-one) Алена Бадью[55]. Единичная операция сильно отличается от латуровской сети и актантов, но разъяснения по этому поводу мы оставим на следующий раз.

В целом, эти ходы позволяют нам лавировать между Сциллой корреляционизма — общей проблемой исследований медиа (media studies) и социально-научного анализа игр, и Харибдой редукционизма — одного из общепринятых аспектов критики формального и материального анализа игр. Давайте рассмотрим два небольших примера.

Что касается корреляционизма, вчера [на секции по эстетике] Грэм Киркпатрик (Graeme Kirkpatrick) утверждал, что игры не могут быть значимыми, потому что сама их структура работает против этого. Более того, как только я уехал на конференцию, геймдизайнер Фрэнк Ланц (Frank Lantz) опубликовал тезис, гласящий, что игра — это не заявление[56]. Такие идеи отклоняют утверждения, сделанные в том числе и мной, что игры способны создавать смыслы и убеждать. Но красота плоской онтологии в том, что мы не должны считать игру способной только значить; Грэм, Фрэнк и я можем и дальше продолжать находить общий язык, как мимы или урологи на дискотеке.

Что касается редукционизма, когда год назад Йесперу Юулу довелось столкнуться с дезассемблированным кодом Pac-Man’а для игрового автомата, он задался вопросом: «И это то, что Pac-Man собой действительно представляет?»[57] Ответ — да, в каком-то смысле. Pac-Man действительно представляет собой код. В другом же смысле — нет, поскольку вещи вроде Pac-Man’а этим далеко не исчерпываются.

Точно так же E.T. не является ни какой-то одной из вышеупомянутых вещей, ни только их совокупностью. Парадокс: уплощенная онтология позволяет игре быть и тем, и другим, но не чем-то одним. Мы можем различать онтологический статус игры-как-кода и игры-как-игровой-сессии без обращения к какому-то высокоуровневому понятию игры как формы, типа или трансценденталии. Если принять всерьез термин, в шутку использованный Леви Брайантом[58], мы получим развратную онтологию (slutty ontology), в которой что угодно является вещью в достаточной мере, чтобы можно было поразвлечься.

Подобным образом мы можем прочитать критику корреляционизма не как отрицание корреляций, но как отрицание только одной корреляции (у Мейясу — бытие-для-мысли; у Хармана — бытие-для-человека), и принятие стольких корреляций, сколько нам захочется или будет необходимо. Именно эту позицию занимает Харман, когда он утверждает, что отношение человек/мир — это лишь частный случай отношения между двумя любыми сущностями. Если мы соблазнимся привлекательностью развратной онтологии и подойдем к ней серьезно, то мы сможем предвидеть новую эру онтологического копуляционизма[59].

Такая перспектива открывает неожиданную истину: исследования игр означают не только рассмотрение игр-для-игроков или правил-для-игр, но и компьютеров-для-правил, или операциональных логик-для-компьютеров, или кремниевой платы-для-картриджа, или регистрации-для-инструкции, или радиочастот-для-электронной пушки. Игра является игрой не только для человека, но также для процессора, для пластикового корпуса картриджа, для шины картриджа, для потребителя, для носителя мемов и т. д. Это совершенно неизученная область и направление, которое стало для меня наиболее интересным.

И последнее: как мы могли бы назвать это смешение вещности, которое замещает наши предшествующие, чрезмерно упрощенные, иерархичные и корреляционистские ответы на вопрос: «Что есть игра?»

Хотя мне бы хотелось противостоять латуровской позиции, что бытие существует только через отношение, а также воздержаться от понятия сети (network), которое я считаю слишком нормализованным, тем не менее можно было бы перенять его концепт запутанности (imbroglio), беспорядка (сonfusion), в которой «никогда неясно, кто и что действует»[60]. Оригинальный латуровский пример запутанности соотносится с человеческим знанием, подобно тому как чтение газеты вовлекает нас в клубок разных полей и областей, связанных между собой, а то и гибридизованных. Латур пишет: «…гибридные [газетные] статьи в общих чертах описывают запутанности науки, политики, экономики, права, религии, технологии, литературы. <…> Вся культура и вся природа перемешиваются снова и снова каждый день. <…> Но никто не видит в этом проблемы»[61].

Однако запутанность Латура кажется слишком формальной, слишком организованной, на мой вкус. Запутанность является интеллектуальным видом затруднения: это, разумеется, беспорядок, но беспорядок в аскоте[62].

Возможно, вместо этого мы могли бы принять позицию теоретика акторно-сетевой теории Джона Ло (John Law). Ло рассказывает историю об исследовательском проекте, который он вел с коллегой. Они вдвоем изучали, каким образом больничный трест взаимодействует с пациентами, страдающими заболеваниями печени, которые вызваны алкоголем. Как и во многих бюрократических ситуациях, они быстро обнаружили существенную логистическую сложность. В некоторых случаях, но не во всех, пациентов из центрального городского консультационного центра направляли на программы лечения, однако для этого нужно было записаться на прием. При этом многие в больнице воспринимали консультационный центр иначе, считая его местом, куда можно обратиться за лечением без предварительной записи. Как прагматично заключил Ло, ситуация представляла собой «бардак» (mess).

Ло размышляет о концепте бардака как о методологическом затруднении, которое противостоит созданию аккуратных маленьких групп объектов логически связного анализа. Вместо этого необходимо добиваться «не-связности» (non-coherence). Ло отмечает: «Сложно говорить о “бардаке”, поскольку это унизительное словечко используется теми, кто помешан на чистоте. Я скорее предпочитаю ослабить пограничный контроль и позволить проявляться не-связностям. Также это повод задуматься о том, каким способом мы могли бы этому поспособствовать».

Заметьте разницу между бардаком Ло и формализмом структуралистских подходов: бардак заключается не во всеобъемлющей системной операции, объясняющей все вещи, не в наборе культурных норм или наборе предписаний для тщательно спланированной оргии, которую собираются провести на лакированном березовом паркете, а в свободном-и-быстром структурировании единиц-чего-бы-то-ни-было — и не только для человеческих акторов, вовлеченных в событие.

Бардак — это не аккуратно организованное множество предметов, даже если они находится в неудобном месте под ногами. Бардак — это не утонченная вещь высшего порядка. Это не интеллектуальный проект, который необходимо оценить, просчитав риски, страховщикам в жилетах. Бардак — это россыпь неудобных и чем-то отталкивающих вещей. Это больше похоже на беспорядок в скульптурах Кинхольца, чем на путаницу, которую мы находим на картинах Поллока или Пикассо. Бардак — это катастрофа. Это вещь, которую вы находите там, где не хотели бы найти. Это каскад разбитого стекла на полу, когда вы промахиваетесь по будильнику и задеваете стакан воды. Это куча свежего, незамеченного собачьего дерьма на крыльце, а затем — и на подошве ботинка. Бардак неизящен, это хаос, разруха, террор. Мы все еще отшатываемся от него, но мы должны работать с ним.

Видеоигры — это бардак. Бардак, который нам больше не нужно пытаться убрать, если вообще это было когда-то возможно.

Перевод выполнен М. М. Скоморох и А. Р. Латыповой под ред. А. С. Ленкевича